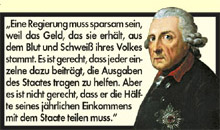

vor 300

Jahren – 24.01.1712

Zum 300. Geburtstag des preußischen Königs, der

Europa veränderte:

Friedrich der Große

|

Friedrich

der Große war eine jener großen Persönlichkeiten,

die ein jeder sich in seine Zeit wünscht. Aber natürlich

war er vor allem ein Mensch, der wie alle Menschen kontrovers und

mehrschichtig war, den man nicht auf nur ein oder zwei Eigenschaften

fest machen konnte, sondern der sich auch mal mit seinen Handlungen

widersprach, der auch mal Fehler machte - wie wohl jeder von uns.

Und er lebte in einer Zeit, in der Kriege eine akzeptable Form der

Politik waren.

Prinz Friedrich wurde am 24. Januar 1712 geboren. Bereits ein Jahr

später verstarb sein Großvater. Sein Vater, der Soldatenkönig

Friedrich Wilhelm I. folgte auf dem preußischen Thron. Für

Preußen bedeutete das Abschied von Müßiggang und

Verschwendung, für den kleinen Fritz absolutes Reglement von

früher Stunde bis in den Abend. Der Soldatenkönig kann wohl

als Begründer preußischer Tugenden benannt werden. Er verzichtete

auf allen Pomp, achtete auf Ordnung und Haushaltung, sah sich stets

in allen Dingen in der Pflicht und was er sich selbst abverlangte,

das forderte er auch von seinen Untertanen. Und ein Unteran war eben

auch sein Sohn Friedrich. Die Konflikte waren vorprogrammiert. Als

Friedrich 1728 heimlich Flötenunterricht nahm, untersagte es

ihm sein Vater, da es weder fürs Staatswesen noch fürs Militärische

von Nutzen sei. Daraufhin plante Friedrich zwei Jahre später

mit seinem Freund Katte aus dem Jerichower Land seine Flucht nach

Frankreich. Die beiden wurden gefasst. Friedrich kam in strengen Hausarrest,

Katte wurde wegen Desertion zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch

der König hielt das nicht für gerecht, denn jedem einfachen

Soldat drohte beim Desertieren die Todesstrafe. Er machte eine Notiz

auf dem Urteil „Sie sollen Recht sprechen und nicht mit dem Flederwisch

darüber gehen“ und verlangte den Tod für Friedrich

und für Katte. Viele Herrscherhäuser, sogar der Kaiser,

schrieben nun dem preußischen König und baten um Milderung

des Urteils für den Kronprinzen. Wohl eher widerstrebend entsprach

der Soldatenkönig den Bittgesuchen. Doch ganz einfach davon kommen

lassen wollte er den jungen Prinzen nicht. Vor den Augen des jungen

Friedrich wurde Katte in Küstrin mit einem Schwert geköpft.

Was das bei einem jungen Menschen für Auswirkungen hat, können

wohl nur wenige wirklich sagen. Friedrich war dem Selbstmord nah,

denn er wollte lieber gleich dem Katte tot sein, als nun mit diesem

Schmerz leben zu müssen. Erst 1732 bekam er vom Vater sein Regiment

und die Privilegien eines Prinzen zurück.

Nach der missglückten Absprache, den Kronprinzen mit der Tochter

des Kaisers, Maria Theresia, zu verheiraten, wird Elisabeth Christine

von Braunschweig-Bevern ausgewählt. Das Paar wohnt nach einem

Ruppiner Aufenthalt alsbald in dem vom Vater gekauften Schloss Rheinsberg,

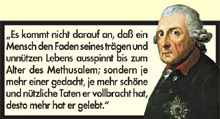

welches er 1736 Friedrich schenkt. Es beginnen die für Friedrich

glücklichsten Jahre seines Lebens, so zumindest äußerte

er es mehrfach. Er wendet sich mehr und mehr der Kunst, der Philosophie,

der Geschichte und der Musik zu. Fast unbeschwert kann er hier meilenweit

entfernt vom Vater seinen eigenen Ambitionen frönen. Er lädt

bedeutende Künstler und Denker seiner Zeit zu sich ein und kann

mit diesen nächtelang philosophieren. 1738 komponiert Friedrich

seine erste Sinfonie. Kurz darauf veröffentlicht er den „Antimachiavell“,

einen Tugendkatalog der Aufklärung.

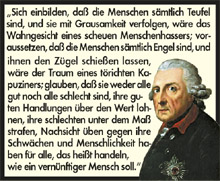

Der Tod seines Vaters am 31. Mai 1740 beendet diese schöne Zeit

sehr plötzlich. Friedrich wird als Friedrich II. zum König

in Preußen. Nun könnte man meinen, er würde seinem

Vater einiges übel nehmen, ihn hassen, alles umkrempeln - aber

weit gefehlt, Friedrich verehrte seinen Vater sehr und ließ

am Hof nicht zu, dass man sich negativ über seinen Ahnherrn äußerte.

Als sich Baron von Pöllnitz an der Tafel einmal wagte, über

den Vater zu lästern, sprang er auf und meinte: „Monsieur,

ich will das Andenken meines Vaters in Ehren gehalten haben, und wo

Er sich dergleichen noch einmal untersteht, so werden wir uns ewig

brouillieren.“ Und die Gegenwärtigkeit seines Vaters war

wohl auch einer der Gründe, die ihn nun in den Krieg führte.

|

Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern

als Königin von Preußen

|

Aber

es gab weitere Gründe. Am 20. Oktober 1740 verstarb der Kaiser

in Österreich. Sehr oft wurden genau dann Kriege geführt,

wenn ein Reich vorerst führerlos war, es um die Erbfolge ging.

Für Friedrich war dies also ein günstiger Zeitpunkt. Der

gewichtigste Grund aber war das Recht auf Schlesien, welches seit

dem Aussterben der Piasten 1537 Brandenburg versprochen war. Keiner

der nachfolgenden Kaiser hatte aber diesem Recht entsprochen, weil

die Habsburger eben in Österreich regierten und Schlesien nun

zum Interessengebiet Österreichs gehörte. So wurde dieses

Recht auf Schlesien vom böhmischen König bestritten und

aufgehoben, von den folgenden Kaisern nicht anerkannt. Doch die Urkunde

über die Liegnitzer Erbverbrüde-rung lag vor und nach Friedrich

war sie bindend. So setzte Friedrich II. nun um, was man dem Großen

Kurfürsten einst versprochen und keiner der brandenburgisch-preußischen

Nachfolger mehr umgesetzt bekam.

Am 8. November 1740 erfolgte in Preußen die Mobilmachung. Der

„Alte Dessauer“ (Fürst Leopold von Anhalt-Dessau) als

preußischer Feldmarschall warnte Friedrich vor diesem Unternehmen

und bat in die Planung direkt einbezogen zu werden. Friedrich aber

war gegen jeden misstrauisch. So schrieb er dem weisen Feldmarschall

am 2. Dezember 1740: „...allein diese Expedition (Schlesischer

Krieg) reser-vire ich mir alleine, auf dass die Welt nicht glaube,

der König in Preussen marschiere mit einem Hofmeister zu Felde.“

Das war natürlich für den alten Haudegen aus Dessau ein

Affront, hatte er doch in vielen Schlachten sein Talent bewiesen,

sein Leben riskiert. Dennoch focht der Fürst für Friedrich

und siegte in einigen wichtigen Schlachten. Friedrich mäßigte

auch bald den Ton gegenüber seinem Vetter.

|

Und

der Erste Schlesische Krieg wurde zu einem gewaltigen Erfolg. Bis

zum Januar 1741sind die Österreicher aus Schlesien vertrieben.

Nur die Festungen Glogau, Brieg und Neiße verblieben in ihrer

Hand. Noch im Februar stürmt der Alte Dessauer die Festung Glogau.

In den wenigen Schlachten siegen die Preußen. Und nachdem Hannover/Großbritannien,

Frankreich, Sachsen und Russland sich nicht gegen Preußen wenden,

ist der Krieg gewonnen. Doch Friedrich beweist in diesen ersten Thronjahren

sein Geschick, seine Weit- und Vorsicht. Die wichtigen Kuriere werden

in einer Geheimschrift verfasst, die für den Gegner - falls der

Kurier abgefangen wird - unleserlich bleibt. In allen wichtigen Städten

so in Hannover, Dresden, Kassel, Petersburg, befinden sich verkleidete

Offiziere, um Truppenansammlungen oder politische Wendungen auszukundschaften.

Seine Truppen hält er so, dass er auf sämtliche Eventualitäten

reagieren kann. Während die Hauptarmee mit ihm an der Spitze

in Schlesien agiert, befinden sich Regimenter zum Abfangen eines Angriffs

aus Richtung Frankreich, Russland oder Hannover in Grenznähe.

Der nun folgende Zweite Schlesische Krieg war wiederum seinem allzu

großen Misstrauen und der großen Vorsicht geschuldet,

denn eigentlich war der Kaiserthron bereits an den bayrischen Kandidaten

gegangen, seine Errungenschaften in Schlesien noch keineswegs bedroht.

Dennoch, Österreich war 1742 in Bayern eingefallen, Kaiserin

Maria Theresia nun in der Lage, die schlesischen Besitzungen zurück

zu gewinnen. Friedrich reagierte, versicherte sich seiner Bündnispartner

Frankreich, Bayern, Sachsen und marschierte in Böhmen ein, nahm

am 16. September 1744 Prag und zog sich dann wieder nach Schlesien

zurück.

|

|

Am

9. Oktober 1744 erzwang der berühmte alte Husarengeneral Zieten

den Übergang über die Moldau. Dabei fiel der Leutnant von

Wedell, ein Liebling des Königs. Als dieser die Meldung davon

erhielt, ritt er mit dem Rufe: „Wo ist Wedell? Wo ist Wedell?“

durch die Reihen der Verwundeten. Da richtete sich ein Leutnant auf,

dem der Fuß zerschossen war, und antwortete: „Majestät,

hier liegen lauter Wedells.“ – „Er hat mir eine gute

Lehre gegeben,“ entgegnete ihm der König.

Nun aber brach Sachsen aus der Allianz aus und verbündete sich

mit Österreich, Hannover/Großbritannien und der Niederlande

gegen Preußen. Schon marschierten die Österreicher in Schlesien

ein. Es folgt die gewaltige Schlacht bei Hohenfriedberg, in der Friedrich

siegt. Und indessen er sich hier mit den Österreichern schlägt,

hält er wie auch im ersten Krieg eine zweite Streitmacht unter

dem Alten Dessauer bereit, um folgend in das wortbrüchige Sachsen

einzufallen. Auch Fürst Leopold siegt am 12. Dezember 1745 in

der Schlacht bei Kesselsdorf gegen die alliierten Sachsen und Österreicher.

Dennoch war es ein fürchterliches Massaker. Der preußische

Angriff wurde zweimal unter furchtbaren Verlusten zurückgeschlagen.

Die Preußen mussten sich daraufhin zurückziehen, verfolgt

von den Alliierten, die den Preußen nun den Rest geben wollten.

Jetzt reagiert der kampferprobte Dessauer und ließ seine Kavallerie

in die feindliche Reihen stürmen, bis diese völlig aufgerieben

waren und er die Artilerie nehmen konnte. Dieser Sieg war der letzte

des Fürsten aus Dessau, aber er war der entscheidende für

den Gewinn des Krieges.

|

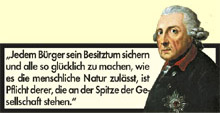

Da

der Krieg nun beendet, widmete sich Friedrich der Große den

Staatsgeschäften - und da gab es seiner Meinung nach viel zu

tun. So schaffte er die Folter ab und forderte Strafen, die der Tat

verhältnismäßig angepasst wären. Er kümmerte

sich in besonderem Sinne um die Strukturen des Staates, vor allem

um die Staatsdiener: „Wenn die Beamten fleißig arbeiten,

so können sie ihre Arbeit des Morgens in laufenden Sachen innerhalb

drei Stunden verrichten. Wenn sie sich aber Geschichten erzählen

und Zeitungen lesen, so ist der ganze Tag nicht lang genug.“

Auch stammt vom alten Friedrich der Satz, dass ein höherer Beamter

die gleiche Arbeit zu leisten hätte wie sein untergebener Sekretär,

und nicht nur zum Anschauen da sei. Wie klug er doch war und welche

Wirkung dieser Satz noch heute hat.

Elf Jahre bleiben ihm Zeit, dem Staat sein Gepräge aufzudrücken,

dann änderte sich im Herzen Europas das Gleichgewicht der Mächte.

Österreich gelang es, mit Sachsen, Russland und später auch

Frankreich ein Bündnis zu schließen. Friedrich der Große

bekam Abschriften in die Hand und wartete auch diesmal nicht, dass

die Feinde ihn angriffen. Nach der Devise „Angriff ist die beste

Verteidigung“ zog er am 29. August 1756 zum dritten Mal gegen

Österreich aus, in einen Krieg, der ganze sieben Jahre dauern

sollte. Und dieser Siebenjährige Krieg wurde ein anderer. In

Ostpreußen marschierten die Russen ein. Die Österreicher

waren aus Schlesien nicht herauszuschaffen. Am 16.10.1756 kapitulieren

zwar die Sachsen nach Kämpfen bei Pirna und Lowositz, aber am

17. Januar 1757 wird der Reichskrieg gegen Preußen ausgerufen.

|

|

Die Schlacht von Kolin am 18. Juni 1757 wandelte sich zu einer preußischen

Niederlage, obwohl sich die Österreicher schon auf dem Rückzug

befanden. Der sächsische Reiteroberst Beukendorff ritt auf eigene

Faust eine Kavallerieattacke, der die erschöpften preußischen

Bataillone nichts mehr entgegen zu setzen hatten. In Verzweiflung

sammelte Friedrich etliche Männer um sich: „Kerls, wollt

ihr das ewige Leben haben?“ Ein alter bärtiger verwundeter

Grenadier antwortete: „Fritze, ich dächte, um dreizehn Pfennig

Löhnung wäre es für heute genug!“ Friedrich ließ

den Mann verschnaufen, nahm den Rest und befahl, die Trommeln zu schlagen.

Er führte die Männer gegen eine feindliche Batterie. Einer

nach dem anderen fiel. „Sire,“ rief sein Adjutant, „wollen

Sie die Batterie allein erobern?“ Nun dringen die Österreicher

in Berlin ein. Friedrich gibt nicht auf, er zieht gegen die Franzosen

samt der Reichsarmee und siegt in der Schlacht bei Roßbach (5.11.1757)

durch seinen hervorragenden Reitergeneral von Seydlitz. Von Roßbach

(Sachsen-Anhalt) zieht er in einem mörderischen Marsch nach Leuthen

(heute Lutynia in Niederschlesien/Polen) und schlägt die österreichische

Armee in der außergewöhnlichen Schlacht bei Leuthen (5.12.1757).

Fürst Moritz von Anhalt-Dessau wird noch am Abend zum Feldmarschall

ernannt. Im August 1758 hatte sich Friedrich bei Zorndorf noch erfolgreich

gegen die Russen wehren können, um ihnen den Weg nach Berlin

zu versperren und eine Vereinigung mit dem österreichischen Heer

zu versalzen. Im Oktober 1758 aber wurde sein Lager bei Hochkirch

in Schlesien von den Österreichern überrannt. Dann verlor

er die so wichtige Schlacht bei Kunersdorf (unweit Frankfurt/Oder)

am 12. August 1759. Friedrich den Großen überfiel eine

„große Krisis“.

|

Die Schlacht bei Leuthen

|

Eigentlich

war dieser Krieg für Preußen verloren. Die Franzosen im

Westen, die Österreicher im Süden, Die Schweden im Norden

und die Russen im Osten. Stets hatte sich Friedrich selbst mit in

den Kampf geworfen, war von Norden nach Süden, von Süden

nach Norden marschiert, um die feindlichen Heere zu „deffendieren“.

Und doch hatte alles nichts genützt. Ostpreußen, Sachsen,

Schlesien und Teile Pommerns waren in der Hand des Gegners, dessen

Gesamtkräfte um ein Vielfaches höher waren, als die beim

Alten Fritz verbliebenen Preußen. Ein wenig Entlastung verschaffte

die glorreiche Schlacht bei Torgau am 3. November 1760. Die Verluste

waren auf beiden Seiten erheblich hoch. Die Preußen hatten an

die 52.000 Mann in die Schlacht geschickt, davon waren über 15.000

Mann Verluste.

Erst der Tod der russischen Zarin Viktoria rettete Preußen.

Denn der neue Zar Peter, war ein Bewunderer des alten Friedrich. Er

machte 1762 Frieden mit Preußen. Schweden zog sich zurück

und Österreich war kaum imstande, den Krieg allein weiter zu

führen. 1763 kam es zum Friedensschluss von Hubertusburg.

1947 erklärten die Alliierten Preußen für aufgelöst,

Ost- und Westpreußen, Schlesien fielen an Russland und Polen.

Aber was wäre aus Deutschland geworden ohne Friedrich den Großen?

Gäbe es uns in dieser Form überhaupt noch? Wäre unser

Land damals aufgeteilt worden zwischen Russland, Österreich und

Frankreich, wie es mit Polen 1772 geschah... Darauf kann aber keiner

eine Antwort geben.

Mit der Aufteilung Polens und der Anbindung des preußischen

Königreiches an die Mark Brandenburg durfte sich Friedrich künftig

König von Preußen nennen. Er starb am 17. August 1786 im

Schloss Sanssouci mit den Worten: „Wir sind über den Berg,

jetzt wird's besser gehen!“

Axel Kühling

|

Die schlesischen Stände huldigen 1741 dem preußischen

König Friedrich II.

|

| |

|